Lire Faulkner en hypertexte : les métamorphoses d'un genre

Viviane Serfaty

Résumé

Cette étude se penche sur les transformations que la mise en ligne peut apporter à la critique littéraire. Après une analyse historique de la technique de l’hypertexte, ses spécificités sont mises en évidence et illustrées par la transformation en hypertexte d'une analyse littéraire traditionnelle portant sur une œuvre de William Faulkner. La double présentation en mode texte et hypertexte permet de comparer les deux types de lecture.

Introduction : historique de l'hypertexte

La généralisation de l’usage d’Internet, notamment dans le champ universitaire, conduit à l’émergence de nouvelles pratiques parmi les acteurs de ce champ. Qu’il s’agisse du domaine pédagogique où, sous l’impulsion de politiques publiques d’importance considérable, la réflexion sur l’introduction des technologies de l’information et de la communication ne cesse de progresser, ou qu’il s’agisse du domaine de la recherche ainsi que de la publication scientifique, les mutations abondent et soulèvent de nombreuses interrogations. Cette étude tentera, à l’aide d’un texte d’analyse littéraire classique – c’est en effet là le genre auquel le titre de ce travail fait allusion – d’élucider ce qui informe et sous-tend l’usage de la technique de l’hypertexte et la façon dont celle-ci remodèle les pratiques pédagogiques.

La critique littéraire française revendique, avec Gérard Genette, la paternité du mot hypertexte. Dans Palimpsestes celui-ci déclare en effet s'être calqué, pour composer ce mot ainsi que son symétrique hypotexte, sur l’hypogramme inventé par Saussure. La définition que Genette donne de l’hypertexte est la suivante : "J’entends par là toute relation unissant un texte B (que j’appellerai hypertexte) à un texte antérieur A (que j’appellerai, bien sûr, hypotexte) » (Genette, 1982 : 11). Cet usage, on le voit, est totalement indépendant de celui qui prévaut sur l’Internet où chaque document, qu’il s’agisse d’un texte ou d’une image, contient des mots soulignés, des images ou des espaces mis en valeur sur lesquels on peut cliquer : ce clic permet d’accéder soit à des explications sur un mot ou une image, soit à une autre partie du document lui-même, soit, enfin, à un document complètement différent.

Dans le domaine des TIC, l’élaboration du concept comme du mot lui-même est communément attribuée à Ted Nelson en 1965 (Rheingold, 1995 : 75 ; Whitehead, 1996). Cet usage informatique est cependant fondé sur une intuition qui remonte à la fin de la seconde guerre mondiale (Landow, 1992 : 13). Le mathématicien Vannevar Bush, conseiller du Président Roosevelt, rédige en effet en 1945 un article intitulé « As We May Think », dans lequel il s’interroge sur les orientations de la recherche scientifique en temps de paix (Bush, 1945 : 101-108). Il propose une vision futuriste de la transmission d’informations, mais aussi de son stockage en s’appuyant sur la technologie de pointe de son temps, les micro-films. Il prend acte en effet de l’immense quantité de savoirs déjà existants qui risquent de se révéler inutiles si leur accès est malaisé. Il insiste sur ce qu’il nomme « le privilège de l’oubli », par quoi il entend la possibilité de ne pas garder en mémoire les informations sans utilité immédiate, tout en étant assuré de pouvoir les retrouver si elles s’avèrent importantes. La solution qu’il esquisse consiste en la création d’une méthode d’accès au savoir accumulé par l’humanité qui s’apparenterait à la pensée humaine, et qui reposerait donc sur un processus d’association. Il invente alors le concept de MEMEX (Memory Extender - amplificateur de mémoire) : il s’agit de «l’indexation associative des matériaux stockés en mémoire (...) [qui] imite les associations d’idées de l’esprit humain » (Laufer, Scavetta, 1992 : 40).

L’originalité de Vannevar Bush est avant tout constituée par son idée de structuration intuitive et non rationnelle des connaissances, par l’usage de l’association libre pour créer des enchaînements de documents ou les explorer. C’est la préhistoire de l’hypertexte. Pour G. Landow, qui fut l'un des premiers à tenter de théoriser le rapport entre littérature et hypertexte, le concept lui-même trouve une définition très semblable à celle-ci parmi les structuralistes français, notamment en raison de leur conception réticulaire du texte (Landow, 1992 : 3-4) . Pour Ted Nelson, mais aussi pour les théoriciens ultérieurs de l’hypertexte, la rupture de la séquentialité constitue la première caractéristique majeure de l’hypertexte (Landow, 1992 :23-26), tandis que la seconde caractéristique est l’enchevêtrement du texte et de l’image (Bolter, 1991 : 71) . A ces deux caractéristiques, nous ajouterons l’interactivité (Serfaty, 1999 : 75).

Caractéristiques de l'hypertexte

Lecture non-séquentielle

L’écriture exige que l’œil suive le déroulement de la ligne selon un parcours défini à l’avance, contenu dans l’écriture elle-même : le médium de l’écriture, qui déroule un à un ses caractères selon une rigoureuse linéarité, implique un sens, le mouvement vers la fin du mot, de la ligne, du paragraphe - seul moyen d’obtenir la révélation du sens.

Les documents en mode hypertexte, par contre, se démarquent de la norme alphabétique de la linéarité. En effet, ils donnent d’abord une perception globale de l’ensemble d’une page, mais ne permettent en aucun cas la perception globale de l’ensemble d’une oeuvre. Toute oeuvre dépassant le format d’une page - et donc des capacités d’un écran - est vue de façon fragmentaire, écran par écran, et l’accès aux diverses parties d’une oeuvre devient nettement moins prescriptif, puisque le choix des éléments à voir ou à laisser de côté revient à l’utilisateur ; c’est la gestion des possibles plutôt que celle d’un donné, si bien que le document en hypertexte est en réalité un code spatialisé qui demande à être décrypté : chaque lien hypertextuel ouvre un espace neuf à l’exploration et met en valeur la connexion à un ensemble ou corpus de textes, d’images et de sons plutôt que le texte seul.

Le caractère consécutif de la ligne d’écriture, comme du livre, qui dictent le sens de lecture, lettre après lettre, ligne après ligne, page après page, cède la place au geste de découverte aléatoire, qui, au lieu d’être imposé par le document, est entièrement dépendant de la volonté du lecteur - ou de son caprice - mais surtout indispensable au parcours de la lecture. En effet, la lecture d’un hypertexte exige du lecteur une participation active. Certains commentateurs affirment que l’implication renforcée du lecteur dans le texte lu rend la frontière entre auteur et lecteur floue, et que toute lecture est en fait acte de coopération, voire de co-création (Eco, 1985; Landow, 1992 : 178-184). Nous pourrions aller jusqu’à dire que l’auteur n’est plus l’ordonnateur du sens ni même des séquences logiques ou événementielles de son oeuvre, mais qu’il n’est plus qu’un créateur de sens parmi tous les autres.

Hétérogénéité

Le lien hypertextuel introduit dans la linéarité et la fixité du texte le règne de l’hétérogène et du discontinu : il mène souvent à des documents n’ayant qu’un lien ténu avec la page d’origine, et il peut s’agir de fichiers sons, d’images, de vidéo ou d’ouvrages entiers ; le sentiment d’exploration s’en trouve alors renforcé : tout se passe comme si, en cliquant sur l’un de ces liens, on faisait un saut dans l’inconnu. Il arrive en effet fréquemment que les informations auxquelles les liens permettent d'accéder par paliers successifs, de par leur éloignement thématique ou formel du site qui y a pourtant mené l'internaute, interrompent pour de longues périodes le processus de lecture continue du texte central, alors même qu'elles devraient, en tout état de cause, lui être subordonnées.

Ce que l’hypertexte souligne donc, dans tous les sens du terme, c’est un nouveau type de médiatisation, qui complexifie le processus de lecture, d’une part, et qui le fragmente d’autre part, ce qui peut à première vue sembler contradictoire. Or cette contradiction n’est qu’apparente et il suffit pour s’en convaincre d’emprunter à McLuhan la comparaison de l’écran de télévision à une mosaïque, dans laquelle les multiples fragments, vus à la bonne distance, offrent une vision d’ensemble (McLuhan, 1964) ; les multiples points qui composent l’écran de télévision ou, en peinture, les multiples touches qui, dans certains tableaux impressionnistes, constituent le sens, rappellent le principe de la mosaïque. En d’autres termes, l’hypertexte est un design visuel, une mosaïque autant qu’un texte, et renvoie, de lien en lien, à une mosaïque de textes, d’images et de sons. Le corollaire en est que la lecture elle-même se voit déchue de sa primauté pour devenir un élément parmi d’autres de la construction du sens, puisqu’elle s’accompagne de la perception d’images ou de sons, qu’il faut souvent activer à l’aide de la souris. C’est donc la réintroduction des modes de perception tactile et auditive : les sens font à nouveau irruption dans le processus de la construction du sens (Kerckhove, 1990 :26).

L’abandon de la linéarité évoque l’ouverture et la décentralisation. Contrairement au livre, circonscrit par ses couvertures cartonnées et les procédés d’imprimerie, qui lui confèrent sa finitude - du moins sur le plan matériel, car il en va bien sûr tout autrement sur le plan interprétatif - l’hypertexte se donne comme soumis à l’activité organisatrice du lecteur qui, lui, aura la charge de hiérarchiser le contenu du texte, de découvrir ce qui constitue le centre et la périphérie, ou de décider lui-même de ce qui est central et de ce qui est périphérique. Nous retrouvons ici la métaphore spatiale : l’écriture est déjà un facteur de spatialisation du langage (Goody, 1994 : 197), mais celle-ci se voit portée à la puissance n : l’hypertexte se pose comme utilisateur de la totalité des dimensions spatiales, contrairement au texte, qui en utilise un nombre limité, reproduisant ainsi le clivage entre la géométrie classique, euclidienne et l’espace non-euclidien.

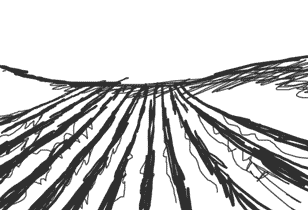

On peut enfin relever la proximité de l’organisation décentralisée de l’hypertexte avec le rhizome de Deleuze et Guattari : c’est un ensemble qui privilégie le fonctionnement capillaire et qui s’oppose à la forme arborescente, considérée comme subordonnée aux structures hiérarchiques : « à la différence des arbres ou de leurs racines, le rhizome connecte un point quelconque avec un autre point quelconque, (...) il met en jeu des régimes de signes très différents et même des états de non-signes» (Deleuze, Guattari, 1980 : 31). Le rhizome en d’autres termes est caractérisé par une relation de type égalitaire entre toutes les parties : la hiérarchie spatiale où prédomine la relation de type pyramidal, avec un centre organisateur, disparaît. En termes rhétoriques, le rhizome se sert de la figure de la parataxe : le connecteur entre deux éléments se limite à et ... et...., privilégiant le consécutif. De la même façon, la hiérarchie temporelle qui impose par exemple à l’énonciation ou à la lecture d’un récit un début, un milieu et une fin, ne règne plus sans partage et ne devient plus qu’un mode de lecture parmi d’autres, sans plus de légitimité que les autres. Le début et la fin du réseau lui-même deviennent des notions à peu près vides de sens : l’enchevêtrement, l’interconnexion priment sur toute tentative de vision totalisante. Chaque lien hypertextuel est potentiellement le point de départ de nouvelles ramifications, de bifurcations, elles-mêmes prétextes à de nouveaux parcours.

Interactivité

L’interactivité, troisième caractéristique majeure de l’Internet, se définit de façon élémentaire par la notion de réciprocité : l’information n’est plus seulement dirigée de l’émetteur vers le récepteur, le récepteur peut émettre à son tour. En effet, si nous comparons l’Internet à la télévision, nous constatons que cette dernière déverse l’information qu’elle hiérarchise selon ses propres critères de manière à créer l’implication du spectateur. La distribution est à sens unique, d’un émetteur en direction de récepteurs multiples, et le spectateur ne peut agir sur le flot d’images et de sons qu’en ‘zappant’ compulsivement d’une chaîne à l’autre. Le zapping devient ainsi une forme minimale d’action sur un média tandis que l’interprétation des images et des sons en est bien sûr le volet principal.

L’Internet, par contre, donne à l’utilisateur le loisir d’agir sur les données : à sa charge de créer les hiérarchies, les ordonnancements, le sens enfin. A sa charge de trier, d’inclure ou de rejeter, de sauvegarder un document dans son intégrité originelle ou de le modifier selon son bon plaisir : l’internaute est actif, puisque son activité d’interprétation ne se limite pas à la construction du sens dans le domaine strictement privé, mais peut être renvoyée sur le réseau lui-même.

En effet, non seulement la publication de toutes sortes d'écrits sur Internet s'avère de plus en plus aisée, mais encore les documents que l'on y trouve permettent eux-mêmes l’interactivité précisément dans la mesure où ils sont modelables, amendables à l’envi : il suffit de télécharger un document sur le disque dur de son propre ordinateur pour pouvoir y apporter des modifications. Ces dernières n’auront bien sûr aucune répercussion sur le document d’origine, (à moins de posséder les mots de passe qui y donneraient accès). Mais rien n’empêche l’internaute, qui dispose en général chez son fournisseur d’accès d’un espace réservé à ses pages personnelles, de publier le document modifié. On trouve ainsi de nombreuses parodies de sites célèbres, comme celui de Matt Drudge, parodié par cinq sites différents, ou de sites commerciaux détournés de leur usage initial par des usagers mécontents qui en pastichent le contenu publicitaire.

Il convient bien sûr de noter que le détournement parodique d’œuvres célèbres est une pratique solidement établie de la modernité : lorsque Marcel Duchamp affuble la Joconde de moustaches et d’une inscription moqueuse (L.H.O.O.Q), il entre en interaction avec son grand aîné ainsi qu’avec toute l’histoire de la critique d’art. Mais ce qui était autrefois réservé à une frange d’artistes avant-gardistes est maintenant à la portée d’un nombre infiniment plus important de personnes.

La dimension la plus novatrice de l’interactivité, cependant, se situe moins dans la consultation de documents et leur modification que dans la participation aux innombrables conférences, conversations, discussions, forums sur les sujets les plus divers. L’Internet est interactif en ce qu’il médiatise les rapports entre individus de façon plus complexe que le téléphone, unidimensionnel puisqu’il repose uniquement sur la voix, ou que l’écriture, qui privilégie la perception visuelle au détriment des autres sens. Les conversations sur Internet combinent l’instantanéité de la transmission au ‘différé’ de l’écriture, si bien que, sur IRC ou ICQ, l’on peut suivre le déroulement d’une phrase au fur et à mesure que le correspondant la compose et la frappe sur son clavier. Les erreurs, les lettres effacées, les hésitations – en d’autres termes, toute l’archéologie de la création d’un message, apparaissent clairement. Contrairement à ICQ où l’on peut dialoguer en temps réel avec des correspondants déjà connus, sur IRC, qui est un canal de discussion public, la réponse, immédiate, est souvent écrite par de nombreuses personnes, dont les énoncés s’inscrivent sur l’écran au fur et à mesure de leur composition, l’un à la file de l’autre, précédés des pseudonymes de leurs auteurs, selon une disposition très semblable à celle de répliques de théâtre (Danet, 1995). L’impression d’ensemble est que chacun participe à l’élaboration d’un seul texte collectif dont le sens émerge graduellement et surtout reste en devenir - d’où peut-être la fascination bien réelle qu’exercent les canaux de discussion.

Abandon de la linéarité, mise en valeur de l’hétérogénéité, organisation décentralisée, lecteur co-créateur du sens, complexification de celui-ci : ces cinq traits saillants sont-ils le signe d’une rupture, ou bien peut-on considérer qu’ils se situent dans la continuité de technologies pré-existantes ? La comparaison de l’hypertexte à des textes antérieurs se révèle particulièrement éclairante.

Hypertexte et textes antérieurs

Les traits distinctifs que nous avons identifiés doivent en effet être remis en perspective. Il convient ainsi de noter que la non-séquentialité du processus de lecture d’un hypertexte ne signifie aucunement une dispersion ou une non-séquentialité du document lui-même ou de la pensée qui y est mise en avant. Si

l’hypertexte

était imprimé en mode texte, selon les règles traditionnelles, le lecteur normalement compétent n’aurait aucune peine à s’y repérer. D’ailleurs de très nombreux documents proposent à la fois une version codée en HTML, dotée de toutes ses propriétés audio-visuelles et une version texte, plus particulièrement destinée à l’impression.

En outre, lorsque l’on s’appuie sur les caractéristiques de la technologie pour faire du lecteur le co-créateur du document, il importe de modérer la portée de cette affirmation en rappelant que les liens hypertextuels sont insérés dans le document par son auteur, et non par le lecteur, et que le document en hypertexte n’est pas moins marqué par la finitude que le livre imprimé ; seul le volume de textes accessibles au lecteur augmente considérablement.

Toutefois, comparer, comme le fait Landow, les liens hypertexte aux notes en bas de page, ou aux index et bibliographies qui, dans un livre, renvoient à d’autres documents (Landow, 1992 : 4-5) est très loin de rendre compte de la réalité de la consultation sur écran d’un document en hypertexte ; en effet, les notes ou les index sont des éléments annexes au texte principal dont ils sont clairement distincts, notamment par le biais de la typographie et ils peuvent à ce titre être consultés séparément, ou être totalement négligés. Le lien hypertextuel, lui, fait partie intégrante du document, qui ne saurait être consulté dans sa totalité sans ces sauts successifs d’une rubrique soulignée à une autre. D’autre part, la différence entre la note en bas de page et le lien hypertextuel est du même ordre que celle qui existe entre un ordinateur fonctionnant seul et un ordinateur en réseau : l’un est caractérisé par sa finitude, l’autre par une indétermination qui le relie potentiellement à l’ensemble des données sur l’Internet. La note en bas de page renvoie à un titre d’ouvrage ou à un court extrait, le lien hypertextuel peut nous relier au texte intégral de cet ouvrage. Ici aussi, l’une des conséquences est de rendre les limites entre texte central et texte marginal plus difficiles à percevoir (Landow, 1992 : 70).

Une fois cette réserve émise, force est cependant de constater que la littérature contemporaine met en évidence le rapport de continuité dans lequel s’insère l’hypertexte. Le décryptage du sens est déjà prescrit par la complexité des stratégies d’écriture mises en jeu par des romanciers tels que Henry James ou James Joyce. Chez ce dernier, la volonté d’inclure la totalité de l’univers culturel humain dans Finnegan’s Wake assimile la lecture à un incessant décodage. Son inclusion de discours hétérogènes faisant écho à l’ensemble de la tradition littéraire dans le flux du monologue intérieur, s’avère ici particulièrement apte à rendre compte de l’effet d’un hypertexte sur un lecteur. Quant au foisonnement du sens, il apparaît dès lors qu’il y a activité de lecture ; le sens est par définition flou et mouvant et aucune oeuvre, qu’elle soit imprimée ou numérisée, n’est exclue du champ de la polysémie.

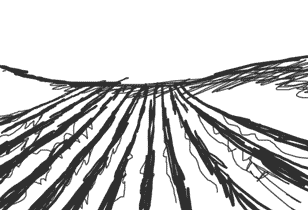

La spatialisation de la discontinuité, enfin, pour novatrice qu’elle puisse sembler, n’est pas sans précédent. En effet, des textes bien plus anciens offrent une visualisation de ce qu’implique l’hypertexte : il s’agit du Talmud , une compilation de commentaires rabbiniques écrits au cours des siècles sur les lois du judaïsme, ou des livres de prières hébraïques qui présentent, sur une même page, le texte primaire, composé de quelques lignes de texte placées au centre et entourées de plusieurs dizaines de lignes de commentaires dus à différents auteurs dont les écrits datent de plusieurs périodes différentes. Ces livres rassemblent dans l’espace d’une seule page un texte primaire et des textes secondaires différenciés par leur typographie. Chacune de leurs pages combine plusieurs types de caractères de dimensions différentes, quelquefois microscopiques, mais surtout ordonnés tout autour du texte primaire, au centre. Les marges contiennent d’autres notes encore, et les quelques espaces vides semblent appeler l’annotation du lecteur. Les commentaires du texte lui-même s’enrichissent de commentaires sur les commentaires dans un processus de sédimentation continu (figure 1). L’accumulation rendue visible par la disposition typographique rend bien compte de l’interdépendance du texte et du commentaire, du texte fondateur et des interprétations qu’il a suscitées et qui finissent par occuper un espace infiniment plus grand que lui. La tradition rabbinique d’annotation des textes et de référencement croisé, codifiée vers le 11ème siècle dans le Talmud, s’est prolongée dans les manuscrits médiévaux de la Bible, dont les marges s’emplissent de notes.

Nombre d'écrivains, héritiers d'une longue tradition textuelle et picturale, explorent les liens de la linéarité de l'écriture avec la spatialité de l'image. Ainsi, en 1788, William Blake dans Songs of Innocence and Experience a fait de la fusion de l’écrit et de l’image la pierre angulaire de son oeuvre ; les textes de ses poèmes eux-mêmes sont d’ailleurs gravés plutôt qu’imprimés, faisant ainsi ressortir la relation de chaque lettre au dessin. Pour lui, la fusion de l’image et de la lettre devait purifier la perception et lui permettre de recouvrer son lien à l’imagination . Une telle inscription de l’image dans la lettre se retrouve dans les pratiques des poètes contemporains, comme Apollinaire, qui a cherché à utiliser toutes les ressources de la typographie afin de mettre en valeur la dimension spatiale de son texte : avec les calligrammes, Apollinaire (figure 2) introduit une dimension visuelle supplémentaire, dans la " Lettre-Océan » , par exemple, où les lettres s’ordonnent selon une multitude d’axes et de directions, ou bien dans « Cœur Couronne Miroir» (figure 3) , où les lettres qui composent les mots du poème dessinent ces trois objets. Mallarmé (figure 4) agit de même et donne une représentation spatiale à l’aléatoire dans son poème «Un coup de dés jamais n’abolira le hasard» . Les représentations graphiques des statistiques remplissent une fonction similaire : il s’agit de rendre visible et donc de donner une épaisseur, un volume, à des séries numériques par définition abstraites. Grâce à la représentation tri-dimensionnelle, l’abstraction recule au profit de la spatialisation du sens.

Reprises ultérieurement par l’imprimerie, les techniques d’inclusion du manuscrit affichent, dans l’espace d’une seule page, ce que l’hypertexte rend possible et porte à une puissance infiniment supérieure, grâce aux liens entre documents. En d’autres termes, ces exemples de même que ceux des écrivains ou des poètes que nous avons cités, prouvent que la technique de l’hypertexte, par l’entremise de l’ordinateur, souligne et amplifie des tendances déjà présentes, de façon latente, dans l’imprimerie.

L’analyse littéraire d’un personnage en hypertexte

Multimédiatisation

Le texte présenté ci-dessous constitue une mise en oeuvre de notre analyse des caractéristiques de l'hypertexte. Conçu pour servir de support à un cours de littérature en présentiel ou bien à distance, il est présenté à la fois en mode texte et en mode hypertexte. Ce dernier, par la fragmentation de la lecture qu'il met en place, démontre la façon dont la technologie est à même de modifier à la fois notre approche d'un genre traditionnel, l'analyse littéraire, et celle de la transmission d'un savoir.

Dans les deux cas, le texte de notre analyse comprend des fichiers son, des documents iconographiques en libre accès sur Internet, des illustrations spécialement réalisées pour cette étude, et des liens vers d’autres sites ou d’autres textes. La structure se voit fortement

mise en valeur dans le document hypertexte en raison de la présence constante

du plan dans la marge de gauche. Celui-ci contrebalance ainsi les effets

d'éparpillement que pourrait entraîner la lecture non séquentielle ainsi

que la consultation d'informations hétérogènes.

Le son

Il s’agit d’une émission réalisée par la station de télévision publique PBS à l’occasion du centenaire de la naissance de Faulkner. Afin de ne pas contrevenir aux lois sur le copyright ('fair use'), nous n’incluons que quelques extraits de l’émission et renvoyons le lecteur au site de la station, où figure l’enregistrement complet de l’émission ainsi que sa retranscription. Cette émission retrace les événements majeurs de la biographie de Faulkner avec cependant l’avantage de recréer l’environnement sonore du Sud des Etats-Unis : l’écoute de l’accent des locuteurs donne des indications précieuses à la compréhension du texte de Faulkner, lorsqu’il tente de retranscrire le parler des personnages de Yoknapatawpha County. Les interventions d’une romancière, L. Smith, elle-même issue du Sud des Etats-Unis et disciple de Faulkner introduisent une dimension hagiographique nécessaire à l’appréhension de la place de cet auteur dans le canon de la littérature américaine, tandis que le critique D. Kartiganer fournit la dimension universitaire, plus critique et plus distanciée.

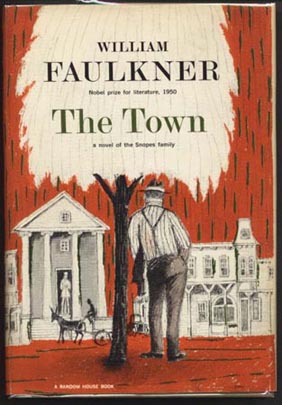

Les illustrations

Les illustrations insérées dans le texte sont de deux sortes. Les photographies des couvertures originales des romans de Faulkner ou bien la photographie d’un magasin (‘general store’) en Alabama ont avant tout une valeur documentaire : il s’agit de souligner les caractéristiques sociales d’une époque. Chaque image comporte la référence du site dont elle est extraite, que l’on peut voir en promenant la souris sur elle et sur laquelle il est également possible de cliquer afin d'obtenir une compréhension plus détaillée de l’arrière-plan des espaces fictionnels de la Trilogie des Snopes.Dans la version hypertexte, les motifs ouvrant chaque page contribuent à l'unité esthétique du site tout en remplissant une fonction utilitaire, puisqu'un lien permettant le retour à chaque sous-partie de l'étude y est inséré.

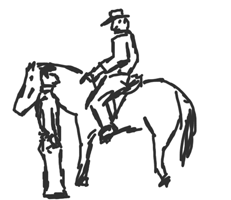

Les illustrations de certaines situations analysées dans le texte fonctionnent davantage en tant que supports d’imaginaire. Proches de l’esquisse, volontairement sobres et n'employant, comme le texte analytique lui-même, que peu de couleurs, elles suggèrent une première direction à l’interprétation mais laissent ouvertes toutes les possibilités d’interprétations divergentes ou de commentaires.Dans la mesure où elles reflètent certains aspects du roman, les illustrations tentent ainsi de susciter puis de nourrir l'activité interprétative du lecteur.

Les liens

Chaque personnage évoqué dans l’analyse voit son nom muni d’un lien soit vers un court texte expliquant sa place dans l’univers fictionnel de William Faulkner, soit vers un site de ressources faulknériennes au glossaire très étendu. Dans certaines cas, le lien mène vers une œuvre complète. Ainsi, lorsque Œdipe est mentionné, son nom est relié au texte intégral de l’œuvre de Sophocle qui figure sur le site du projet Gutenberg. Dans d’autres cas, le lien guide le lecteur vers d’autres textes critiques, eux-mêmes pourvus de liens vers d’autres auteurs encore : il en est ainsi lorsque G. Bataille ou J. Derrida sont cités. Dans un texte linéaire, ces indications auraient fait l’objet d’une note en bas de page ou bien auraient été insérées dans le corps du texte lui-même. Dans le cas que nous étudions, le texte peut être abordé à différents niveaux de complexité, puisque l'existence de liens permet de choisir une compréhension approfondie de l’implicite faulknérien ou de s’en tenir au texte critique seul.

Interactions

Deux types d’interactions ont été incluses sur le site : l’envoi de courrier électronique ou la participation à un forum. Les deux types d’activité ont ceci en commun qu’elles peuvent s’exercer en différé et donc permettre aux lecteurs le temps de la réflexion avant de commenter un passage ou de réagir aux commentaires de leurs condisciples. C’est à dessein que nous n’avons pas inclus de ‘chat’ en temps réel, dont le format semble moins propice à la réflexion qu’à la conversation à bâtons rompus. Cette dernière a d’ailleurs toute sa place dans un parcours d’enseignement et notamment dans l’enseignement à distance. Dans le cas présent, cependant, le risque du 'chat' serait de voir le bruit de fond des conversations personnelles l’emporter sur le travail d’analyse proprement dit.

Si le forum comporte un système d’archivage incorporé, il n’en va pas de même pour le courrier électronique. Son usage en tant qu’outil pédagogique implique donc la mise en forme des message et leur mise en ligne à intervalles réguliers. Les textes ainsi constitués représentent alors un précieux outil de travail : en effet, la discussion littéraire classique dans le contexte d’un séminaire ou d’un cours est fondée sur l’oralité et son caractère éphémère. L’Internet permet d’archiver ces traces et d’offrir à chaque groupe d’étudiants une chronique de ses interactions.

Etude de cas

Mise en oeuvre des principes de l'hypertexte : analyse de Flem Snopes

Ecoutez quelques extraits de l'émission consacrée à Faulkner par

PBS, la chaîne de télévision publique américaine, le 26 septembre 1997

lors du centième anniversaire de sa naissance :

Biographie de William Faulkner, suivie de l'interview de la romancière Lee Smith

et de celle du critique littéraire D. Kartiganer

(format mp3, 1,82 MO)

Vous pouvez également écouter la version complète

ici tout en lisant le script de l'émission

(16 minutes)

Faites un détour par la page de John B. Padgett.

Ce membre du département d'anglais de l'université du Mississippi

a mis en ligne un

centre de ressources faulknériennes très complet.

Quelques liens à l'intérieur du texte vous y conduiront aussi.

* * *

Dans la Trilogie des Snopes, William Faulkner chronique l'ascension

d'une famille de paysans dans la petite ville de

Frenchman's Bend.

Le premier

roman de la trilogie, The Hamlet (1940) sera suivi de The Town

(1957) puis de The Mansion (1959) - des titres qui reflètent

l'irrésistible parcours de Flem Snopes, qui le mène de la hutte

du paysan démuni à l'opulence de la maison à colonnades.

FLEM

Le nom de ce personnage central dans The Hamlet (le roman sera désigné par TH dans la suite du texte) évoque peut-être, phonétiquement une sécrétion humaine,

et parmi les moins ragoûtantes. Une explication qui, en l'absence de toute preuve

externe, ne peut être ni confirmée ni infirmée, mais que certains détails de

la biographie de William Faulkner corroborent. Nous savons en effet qu'il disait

être « terrifié» par les Snopes (Blotner, Gwynn,1995 : 197). D'autres

sources (Daniel Hoffman, 1989) affirment que

la perte de la banque de son grand-père, rachetée par un parvenu, l'aurait poussé

à charger au maximum le portrait de Flem.

Toujours est-il que Flem est dépeint avec la férocité non-négligeable dont

Faulkner sait faire preuve, et que son nom est peut-être programmatique, un

cryptogramme que toute la trilogie s'emploiera à décoder : en effet le dégoût

qu’inspire Flem au narrateur n’est qu’un des versants du personnage. Son impénétrable

froideur, son calme apparent que rien ne vient ébranler pourraient être décrits

par l’adjectif ‘phlegmatic’. Le récit tout entier est ainsi déductible de la

dénomination « Flem», ce qui laisse entrevoir, comme dans

la pensée cratylique,

une relation structurelle entre le nom et les caractéristiques de la personne, entre le référent et le signe. Le déterminisme implicite dans ce type de pensée renforce encore davantage le

mépris du narrateur pour ce personnage, auquel toute possibilité de développement

ou d’évolution par l’entremise du foisonnement du sens ou de sa subversion est

déniée d’emblée.

Vous pouvez insérer vos commentaires

ici

Comme il est d'usage pour un héros d'envergure, fût-il un anti-héros, Flem

est d'abord introduit par la fable, dans le discours de Ratliff sur les Snopes.

Ab Snopes, le fondateur de la lignée paysanne qui évincera l'aristocratie

locale, aurait, dit-on, pour habitude de mettre le feu aux granges ou aux habitations

qui lui sont louées en guise de vengeance, à chaque fois qu'il

estime son honneur ou ses intérêts lésés.

Le récit que Ratliff déploie sur les activités incendiaires d'Ab Snopes joue

un rôle crucial : c'est un rite de sacralisation, de création de héros, ou plutôt,

dans TH, d'anti-héros. Flem, fils aîné d'Ab Snopes, est à différentes reprises

représenté en étroite conjonction avec son père : sur leur carriole

(TH, 13, 16), se préparant ensemble aux travaux de labour (TH, 17).

| Cette proximité donne

à Flem la fonction de témoin, d'une part et d'autre part, en sa qualité de fils

aîné, la fonction de représentant du père. Major de Spain ne s'y trompe pas,

qui vient demander à Flem de rendre compte des allées et venues de son père

(TH, 19), comme si Flem était donné pour le double d'Ab Snopes. |

|

Cette fable est cruciale, disions-nous, parce qu'elle pose d'entrée de jeu

la nature transgressive d'Ab Snopes et annonce que Flem reprendra le flambeau

de cette transgression. En effet, le récit amoureusement déplié par Ratliff

pour Varner met en scène un Ab Snopes qui délibérément jette le gant à Major

de Spain.

|

Après avoir mené la carriole où s'entasse tout son ménage à la cabane

qui lui a été attribuée, et qui pour lui « ne serait même pas bonne pour les

cochons» (TH, 15), il se rend chez de Spain, en ayant auparavant pris soin de

marcher dans un tas de fumier de cheval, que ses semelles incrusteront sur le

tapis à cent dollars de l'entrée. De l'entrée principale de l'habitation de

Spain, et non de la porte de service, qu'Ab dédaigne d'emprunter. Ab Snopes

transgresse la limite, habituellement infranchissable, entre les espaces du

maître et ceux du paysan. C'est une transgression spatiale dont les réverbérations

seront incalculables, parce qu'elle vise à instaurer la réciprocité ou tout

au moins le rapport dans une structure sociale fondée sur la séparation : le

fumier sur le tapis importé de France, le fumier au sein de l'espace privé,

préservé de Major de Spain, c'est une façon d'affirmer l'existence d'un lien

entre familles patriciennes et fermiers, de rappeler que les cent dollars proviennent

du sol et de la sueur des ouvriers agricoles. Mais c’est également une manière

de ré-introduire le déchet et l’ordure dans un monde qui se voudrait policé

au-delà de tout rapport avec l’immondice.

|

Si le narrateur concède, bien malgré

lui, une note admirative pour l’audace dont fait preuve Ab Snopes, celle-ci

n’allège en rien le mépris dont le narrateur l’accable. Il semblerait en effet

que l’ordure au milieu du salon soit le précurseur du désordre qu’introduira

la lignée des Snopes dans le bel ordonnancement de la société aristocratique

du Sud des Etats-Unis, dont la nostalgie imprègne toute la trilogie.

Vous pouvez insérer vos commentaires

ici

Cet incident renvoie, comme l'a signalé Richard Moreland (Moreland,1990) à

Absalom, Absalom et à l'humiliation infligée au jeune

Thomas Sutpen ,

avec toutefois une différence de taille. L'humiliation de Sutpen évoquait la

compassion; ici, le narrateur ne nous accorde pas la moindre bribe d'information

sur Flem et ses réactions pendant cet incident, dont il a été aussi le témoin.

De cette façon, en conservant le monopole de la focalisation, le narrateur ne

nous permet aucune identification avec le jeune Flem. La situation dans l'espace,

seule, nous permet d'interpréter les évènements.

|

Ainsi, Flem apparaît debout, les mains dans les poches, la chique en bouche,

alors que de Spain lui parle du haut de son cheval, déverse sur lui un flot

de paroles courroucées (TH, 19). La position toute en hauteur de Major de Spain,

son verbe, haut lui aussi, à côté de la petite taille de Flem et de son silence

constant offrent une mise en scène frappante des rapports de classe à Frenchman's

Bend. Major de Spain domine, et par sa possession des attributs de la richesse,

et par sa possession de la parole. Il s'agit d'une spatialisation des rapports

de force. |

|

Flem, personnage opaque, est cependant mieux compris grâce à l'intertextualité,

qui permet le rapprochement avec ce qui avait constitué l'évènement fondateur

pour Thomas Sutpen. La fonction d'annonce de la fable est ainsi parfaitement

remplie. Le parcours de Flem peut commencer parce qu'il est balisé par

l'hypotexte

faulknérien, qui fournit à la fois une symétrie, une réplique de cet évènement,

et une différence suffisamment marquée pour donner lieu à un réseau d'interprétations

ouvert.

La symétrie se poursuit dans le récit des démêlés d'Ab Snopes avec Pat Stamper,

mais sur un mode franchement comique cette fois. Ici aussi, résonne l'écho du

premier récit.

"You mean he locked horns with Pat Stamper

and even had the bridle left to take back home?" one said. Because they all

knew Stamper. He was a legend . . . "He done better than that," Ratliff said.

"He come out exactly even." (TH, 32-3)

|

Ce récit possède également toutes les allures de la fable; il donne une dimension

légendaire aux exploits d'Ab Snopes, renforcée par les circonstances dans lesquelles

Ratliff la raconte : sur la 'galerie' devant le magasin des Varner, où sont

réunis les hommes du village, où se déroule et se dit la geste du quotidien

de Frenchman's Bend.

|

Mêlant réalité sociale et fable, le récit cherche, et obtient,

l'admiration des auditeurs, qui transforment Ab Snopes en héros de classe, accentuant

ainsi l'idée, déjà accréditée par le conflit avec Major de Spain, que les classes

laborieuses sont aussi les classes dangereuses. Tout TH va tendre à en faire

la démonstration. Le feu dont Ab Snopes ponctue ses colères, ce feu qui, selon

Ratliff, "le suit comme les chiens suivent certaines gens" (TH, 14), constitue

le signe du refus qu'il oppose à l'ordre régnant. En brûlant une grange pleine

de foin - un crime majeur en milieu rural - il casse le circuit d'exploitation

des paysans, il s'attaque aux réserves, à la thésaurisation de la classe dominante

et s'arroge le privilège de la dilapidation de la richesse,

le privilège de la prodigalité(

Bataille, 1949).

En outre, en empruntant l'entrée principale plutôt que la porte de service,

il s'écarte du circuit qui lui est destiné, il déchire le tissu rural et son

espace social réglé, bien défini. Ab Snopes, principe de désordre et de subversion,

ne peut qu'évoquer l'horreur chez Jody Varner. Peut-on voir dans son boitillement,

sa blessure au talon une lointaine référence à

Oedipe le boîteux, l'assassin

du père et par là le responsable de la peste qui s'abat sur Thèbes ? Ou bien

est-ce une inscription dans sa chair du pouvoir exercé sur lui puisque, rappelons-le,

cette blessure au talon provient d'une balle tirée sur lui par le Colonel Sartoris

pour avoir volé son cheval

("Grandmother Millard") ?

Flem n'arrive au premier plan de la narration qu'au troisième chapitre du premier

livre, mais, comme s'il s'agissait d'ajouter de l'éclat à cet anti-héros, les

commencements sont légion : début de chapitre, début de semaine ("Monday morning"),

premier jour au magasin, chemise flambant neuve, jamais encore lavée. Tous ces

signes visent à instaurer chez le lecteur, comme d'ailleurs pour le village

tout entier, l'idée d'un évènement fondateur à plus d'un titre, comme nous allons

le voir.

Ce qui est décrit tout d'abord, ce n'est pas Flem, mais sa chemise, comme pour

souligner d'emblée que nous ne saurons rien de ce qui constitue l'intériorité

de Flem. C'est encore un signe de la spatialisation des rapports que cet attachement

à ce qui est extérieur, marginal, liminal, et aux rapports du liminal avec les

structures profondes, qu'elles soient personnelles ou sociales

"He wore a brand new white shirt. It had not even been laundered

yet, the creases where the cloth had lain bolted on a shelf, and the sun-browned

streaks repeated zebra-like on each successive fold, were still apparent." (TH,

56)

La nouveauté est mise en échec par le tissu zébré de brun, défraîchi avant

même d'avoir été porté, d'être resté en souffrance sur les rayons.

| Cette chemise,

grossièrement cousue, Flem la portera toute la semaine avant d'en arborer une

identique, le lundi suivant, et toutes deux se saliront de manière identique. |

|

Cette description vestimentaire précise, détaillée, acquiert - classiquement,

puisque le vêtement est considéré comme métonymique - valeur de symbole. La

chemise blanche portée au travail, qui sera plus tard agrémentée d'une fine

cravate faite d'un lien (TH, 64), signale la tertiarisation du statut de Flem

: il accède à la tenue de l'employé de commerce. La saleté, cependant, vient

profondément modifier les connotations sociales de la chemise blanche; sa chemise

est sale avant même d'avoir été portée, comme si était inscrite en elle la faille

qui mettra en échec les ambitions sociales de Flem. Ce tissu a traîné sur les

étagères du magasin, Flem l'a coupé et cousu de ses mains; il porte sa chemise

trop longtemps, l'encrasse en des endroits identiques chaque semaine : les stigmates

de la pauvreté imprègnent son élan vers la petite bourgeoisie. C’est là encore

le signe du déterminisme ainsi que du profond conservatisme qui imprègnent la

voix narrative : tous les efforts de Flem sont trahis par sa nature profonde,

qui reste et ne peut que rester imprégnée des caractéristiques héritées de sa

naissance dans la paysannerie.

Par ailleurs, le caractère répétitif du comportement de Flem mérite d'être noté.

Il portera une chemise identique la semaine suivante, et ce lien qui lui sert

de cravate, on raconte qu'il le commande par grosse (TH, 64) : derrière l'évidente

ironie moqueuse se profilent les préjugés de classe; ce cul-terreux ne saurait

réussir son passage dans la classe moyenne sans trahir par mille détails, mais

avant tout par son accoutrement, ses origines misérables, son ignorance des

usages et autres raffinements.

Mais il y a plus. Ce qui compte davantage encore, c'est l'itérabilité inscrite

dans Flem. Il agit de façon répétitive parce qu'il ne s'appuie pas sur la parole,

mais sur l'écrit. Or l'écrit, dans la tradition occidentale, dérivée de la philosophie

platonicienne, "est le fils bâtard, voire parricide du logos." (Bennington, Derrida, 1991 : 46-7)

| Ainsi Flem tient-il les comptes de Frenchman's Bend, dans des registres incompréhensibles pour les paysans. |  |

C'est ainsi qu'il

prête contre intérêt, en n'exigeant comme paiement, des Noirs analphabètes,

qu'un penny par semaine - mais pour une période indéterminée. C'est ainsi qu'il

renie, à la fin du roman, la parole donnée par le Texan, et s'approprie les

cinq dollars de Mrs Armstid. Son lien avec l'écriture transparaît aussi dans

sa chemise, traversée de lignes brunes comme les lignes traversent une page

blanche. L'écriture répétitive, "les écritures", qui se réfèrent à la fois aux

comptes et à la Bible, indiquent que Flem est détaché de l'oraculaire, et de

l'affectivité qui s'y rattache. Au contraire de la parole, qui s'évanouit instantanément

au fur et à mesure qu'elle est prononcée et qui symbolise la singularité humaine,

"la parole écrite étend démesurèment la portée du langage dans l'espace et le

temps." (Derrida, 45) Par ailleurs, parce que "l'écriture est dans son essence

falsifiable" (Derrida, 46), elle fait vaciller la certitude et la légitimité.

Rappelons que le contrat léonin prévu par Jody pour Ab Snopes est laborieusement

rédigé par un Jody statique, engoncé dans sa matérialité; sa main est comparée

à un morceau de viande inerte et poilu :"one broad, black-haired hand motionless

and heavy as a ham of meat on the paper and the pen in the other tracing the

words of the contract in his heavy deliberate sprawling script." (TH, 13) Toutes

ces notations, jusques et y compris l'allitération, signalent la conjonction

de la lenteur, la lourdeur et de l'immobilité chez Jody, et dans ce cas aussi,

l'écriture est employée à des fins plus que douteuses.

L'itérabilité signale d'autre part qu'il ne s'agit pas de Flem Snopes personnellement,

ni de tout autre membre de sa famille; Flem est indéfiniment reproductible,

il n'est rien d'autre que le premier d'une série : l'invention du néologisme

"Snopesism" par Faulkner vient renforcer cette idée. Tout se passe comme si

Flem était lui-même un signe écrit, ou tout au moins un produit de l'écrit,

et comme tel déstabilisateur de la légitimité de la parole, créateur d'incertitude,

principe d'illégitimité. C'est la raison pour laquelle le successeur de Flem

à la boutique, Lump Snopes, est présenté comme un véritable clone de Flem :

"the new clerk exactly like the old one but

a little smaller, a little compacter, as if they had both been cut with the

same die" (TH, 177).

Dans le cas de Lump Snopes, le lien entre écriture et escroquerie est on ne

peut plus clairement mis en scène par Ratliff, qui, dans une immense diatribe

contre les Snopes, passe en revue leurs agissements, quitte à les imaginer lorsqu'il

n'a pas pu en être le témoin. Il imagine ainsi la transaction entre une ouvrière

agricole noire et Lump : elle vient demander, et non acheter du lard :

"and he gives it to her and writes in a book about it and her

not knowing no more about what he wrote in that book about it . . .she has already

went around behind the counter and laid down on the floor . . . and the one

garment to her name and that's the one she's laying there on the floor behind

the counter in and looking up past him at them rows of little tight cans with

fishes and devils on them that . . . [she] just heard somewhere one day the

name of what folks said was inside them, . . . and says, 'Mr Snopes, whut you

ask fer dem sardines ? " (TH, 180-1-2)

Lump Snopes rend explicite et banal, quotidien ce qui était implicite dans

l'action de Flem Snopes. En superposant relation commerciale et sexuelle, écriture

et vraisemblablement intérêt, Lump fait le jour sur la monétarisation de la

société, la falsification des comptes et la multiplication incestueuse de l'argent

grâce à l'intérêt.

Notons enfin l'analogie animale : le tissu brûlé par le soleil présente "des

rayures de zèbre" (TH, 56). Nous retrouvons le même champ analogique dans la

description du visage de Flem :

"and, projecting from among the other features in startling

and sudden paradox, a tiny predatory nose like the beak of a small hawk. It

was as though the original nose had been left off by the original designer or

craftsman and the unfinished job taken over by someone of a radically different

school or perhaps by some viciously maniacal humorist or perhaps by one who

had had only time to clap into the center of the face a frantic and desperate

warning. (TH, 57; c'est moi qui souligne)

Cette analogie animale, continue, insistante, met en évidence la façon dont

le narrateur cherche à souligner l'altérité de Flem, à l'extraire de la classe

des humains : Flem, c'est l'Autre absolu, à la limite de la métamorphose, comme

si l'inhumanité que le narrateur lui attribue s'incarnait en grotesques fragments

de corps animal.

En finissant un paragraphe sur la notion "d'avertissement", le narrateur nous

invite à croire que, quels que soient les efforts de Flem, son auto-transformation,

son tas d'or, il ne fait rien qui ne soit démenti par ce nez-fanal. Or

concevoir

le physique comme la représentation de l'âme éveille des échos inquiétants.

Ainsi, Alain Finkielkraut, alors qu'il analyse le jugement que porte Maurice

Barrès sur le capitaine Dreyfus, constate :

"on peut donc appeler totalitaire une pensée qui, . . . sous

chaque visage, . . . voit le vrai visage - ethnique ou historique - dont le

premier est à la fois le masque et la trahison . . . ; le vrai visage se démasque;

. . . le vrai visage annule, par avance, toute possibilité d'appel, puisqu'il

est le ver dans le fruit, l'aveu perpétuel caché au coeur de la dénégation."

(Finkelkraut, 1984 : 106).

Le physique de Flem, en d'autres termes, est une représentation de son essence

: tout se passe comme si le narrateur, contournant le corpus immense du rationalisme

qui sépare radicalement l'apparence et l'essence, en revenait à une vision primitive,

selon laquelle les caractéristiques de l'âme s'inscrivent dans la chair, selon

un immanquable et mécanique parallélisme. Parce que Flem a le nez crochu, semblable

à un bec de faucon, il a une âme de rapace. De même ses yeux ont la couleur

du marigot ("the color of stagnant water") : les yeux étant, selon cette vision

du monde, "le miroir de l'âme", toutes les connotations de putréfaction, de

puanteur immobile entrent en jeu ici. On peut ainsi affirmer que cette description

qui se pose comme description réaliste, voire positiviste, nous impose en fait

toute une épistémologie, que nous nous devons d'accepter - certes temporairement

- pour comprendre le roman.

Le jugement porté sur Flem est d'autant mieux appuyé qu'en parallèle le narrateur,

par le biais d'une longue incise entre parenthèses, décrit

Ratliff et sa chemise

bleue, que lui aussi a cousue de ses mains, mais qui est toujours propre : "a

neat, tieless blue shirt" (TH, 14, 75). La propreté qui caractérise Ratliff

renvoie à celle de Vernon Tull, un personnage secondaire dans le roman, lui aussi vêtu d'une salopette "passée et ravaudée, mais parfaitement propre." (TH, 10) Ce qui est à l'oeuvre dans l'équivalence établie entre propreté et rigueur morale, saleté répétitive et noirceur de l'âme c'est, outre les connotations morales,

une stratégie de maintien de la domination par une classe donnée, grâce à l'instauration

de symétries, d'oppositions, de lignes de partage, de clivages. Dans cette stratégie,

les vêtements "usés mais propres" renvoient au prolétaire "pauvre mais honnête"

du paternalisme triomphant. Par ailleurs, à la fois par l'hérédité, qui donne

à Flem un physique ingrat, et par les pratiques corporelles, qui le placent

dans le champ de la saleté, Flem est rejeté par le narrateur hors des limites

de Frenchman's Bend et de sa société. Il est étranger au corps social et comme

tel porteur du virus (de saleté) qui le décomposeront.

Mais parce qu'un virus, c'est somme toute un hôte du corps qui le reçoit, parce

qu'il fait littéralement corps avec lui, Flem, de marginal qu'il était, s'imbrique

profondément dans Frenchman's Bend. Et cette imbrication se retrouve dans la

typographie elle-même, puisque l'incise sur Ratliff et les paysans se trouve

mêlée, par la parenthèse , à la description de Flem. Parenthèse qui est d'ailleurs

une reprise de celle, très étendue, qui décrit Ratliff au début du roman. Ainsi,

la disposition du texte sur la page comme les méandres de la narration

combinent leur valeur expressive pour communiquer l'enchevêtrement de l'histoire de Frenchman's Bend, de Flem et de Ratliff .

Vous pouvez insérer vos commentaires

ici

Ils seront archivés en ligne et accessibles à tous.

|

Un

forum est aussi disponible

|